3 伝えたい日本の伝統的な食文化

特別展「和食~日本の自然、人々の知恵~」

公式ガイドブック

平成25(2013)年12月、ユネスコ無形文化遺産に「和食;日本人の伝統的な食文化」が登録されました。「無形文化遺産の保護に関する条約」(平成18年条約第3号)に基づき、国は、無形文化遺産として登録された和食文化の保護を確保するための必要な措置を採ることとされています。

登録された内容は、「和食」を、料理そのものではなく、「自然を尊重する」という精神に基づいた日本人の食習慣であるとし、その特徴を①多様で新鮮な食材と素材の味わいを活用、②バランスがよく、健康的な食生活、③自然の美しさの表現、④年中行事との関わりとしています。

ここでは、和食の基本形である一汁三菜(*1)からみた日本の伝統的な食文化について、その特長や、食文化の継承に取り組む食育の事例を紹介します。また、令和2(2020)年に国立科学博物館で開催予定だった特別展「和食~日本の自然、人々の知恵~(*2)」の公式ガイドブック(*3)(以下「国立科学博物館特別展和食公式ガイドブック」という。)から、関連する内容を抜粋して記述しています。

*1 米を炊いた「ごはん」を主食とし、味噌汁やすまし汁等の「汁」、主菜一つに副菜二つの「菜」三品に「漬物」を組み合わせた和食の基本となる献立

*2 主催:国立科学博物館、朝日新聞社、NHK、NHKプロモーション、文化庁、日本芸術文化振興会、後援:観光庁、農林水産省、内閣府知的財産戦略推進事務局、和食文化学会、和食文化国民会議

*3 朝日新聞社、NHK、NHKプロモーション発行

コラム:日本の伝統的な主食「ごはん」

日本では古くから、ごはんを主食として食べてきました。ごはんは多様な味の料理とうまく合う可能性(料理のリード性)が高いといわれ、ごはん食は主食・主菜・副菜を組み合わせやすいといわれています(*1)。その結果、栄養バランスに配慮した食生活が実践しやすくなります。令和2(2020)年度「食育に関する意識調査」においても、ごはんを食べる頻度が高い人は、栄養バランスに配慮した食事(主食・主菜・副菜を組み合わせた食事)を1日2回以上ほぼ毎日食べている人が多いという結果が得られています(図表1)。しかし、平成8(1996)/9(1997)年に944万トンであった主食用米の需要量が令和元(2019)/2(2020)年に714万トンとなり、減少の一途をたどっています(図表2)。

*1 足立己幸:ひとりひとりの子どもに 食歴を豊かに ごはんのある食卓はそのよりどころ、食糧庁・米流通消費対策室、財団法人全国米穀協会(1991)

農林水産省が令和2(2020)年2月から3月に実施した米の消費動向に関する調査(*2)において、5年前と比べた自身の米の消費量について、「変わらない」と回答した人が最も多いものの、「減ってきている」と回答した人は「増えてきている」と回答した人の2倍となりました。性・年齢階級別で見ると、女性の18~29歳、30~39歳、40~49歳で「増えてきている」と回答した人が約2割である一方、50歳以上では「減ってきている」と回答した人が約4割を占めました。また、男性の60歳以上でも「減ってきている」と回答した人が約4割を占めました(図表3)。

*2 18歳以上の男女3,231人を対象としたインターネットアンケート調査

国民健康・栄養調査における米・加工品の摂取量の年次推移をみても、中高年者層で減少の傾きが大きくなっています(図表4、5)。

5年前よりも米の消費量が増えた理由については、「お米が好きになったから・味が良くなったから」を挙げた人が最も多く、次いで「お米は食べ応えがあるから・腹もちがよいから」でした(図表6)。

一方、5年前より米の消費量が減った理由については、「副菜・おかずを食べる量を増やし、主食を食べる量を減らしたから」及び「主食も副菜も含めて、食べる量を減らしたから」を挙げた人が約3割でした(図表7)。

今後の米の消費量については、「今のままでよい・もう十分に食べている」と回答した人が約7割を占めており、性・年齢階級別に見ると男女とも18~29歳で今よりも「食べたいと思う」と回答した人が他の年代に比べて多く、男女とも年代が上がるにつれて「今のままでよい・もう十分に食べている」と回答する人が増えました(図表8)。

農林水産省では、平成30(2018)年10月から米の消費拡大を応援する「やっぱりごはんでしょ!」運動を展開しています。様々なライフスタイルや年代の人々にごはん食の良さを知ってもらえるよう、ごはん食による栄養バランス改善の効果やごはんレシピに関する情報等をウェブサイトで紹介しています。また、米の消費における中食・外食の占める割合が年々増加傾向にあることを踏まえ(図表9)、TwitterやFacebookなどのSNS(*3)も駆使し、企業・団体等と連携した情報発信も行っています。

*3 登録された利用者同士が交流できるウェブサイトの会員制サービス

「やっぱりごはんでしょ!」運動における情報発信の一例

事例:次世代に伝える伝統食材「鯉」

有限会社高橋鯉屋(たかはしこいや)(山形県)

山形県置賜(おきたま)地方では、江戸時代の米沢(よねざわ)藩藩主上杉鷹山(うえすぎようざん)公が鯉の養殖を奨励したことから、昔から鯉が食べられてきました。鯉料理には、「鯉こく」や「鯉のあらい」等があり(*1)、その代表的なものが、鯉を輪切りにし、醤油や砂糖を加えて煮た料理「鯉の甘煮」で、置賜(おきたま)地方のお祝いの席には欠くことのできない料理です。しかし、近年では鯉料理を食べたことのない子供が増え、このままでは伝統料理が廃れてしまうのではないかとの懸念がありました。

有限会社高橋鯉屋(たかはしこいや)は、こうした危機感を背景に置賜(おきたま)地方1市2町の小中学校8校と連携し、給食の時間を活用した食育授業に取り組んできました。食育授業では、担当社員が学校へ出向き、鯉にまつわる歴史や食文化、鯉の種類や食べ方等を紹介し、その後の給食の時間に「鯉の甘煮」を提供しています。鯉料理を初めて食べる子供も多くいますが、小骨が多いところ等を図で説明し食べ方を教えることで、ほとんどの子供がおいしそうに食べます。子供たちからは、「初めて食べたがおいしかった。」、「鯉料理の歴史や文化を知ることができてよかった。」などの感想が寄せられ、保護者からも「家庭で教えることが難しい分、食育授業で取り上げてもらい貴重な体験になった。」、「これからは家庭でも作って出したい。」との声があります。また、この取組は、地方公共団体が発行する広報誌や地元の新聞、テレビでも取り上げられ、地域住民にも広く知られています。このように、鯉をより身近に感じてもらうことによって、食への関心や知識、経験が養われ、地域の貴重な食文化の継承につながっていくことが期待されます。今後も、子供たちが、「鯉の甘煮」を通じて伝統料理に親しみ、地域の食文化を知ることで、食を楽しみ、食への感謝の心が育まれるよう、食育授業の取組を更に広げていきたいと考えています。

*1 「鯉こく」は鯉を味噌で煮込んだ料理、「鯉のあらい」は鯉の切り身を冷水にくぐらせた料理

事例:「江戸東京野菜」の復活と普及・継承に関する取組

NPO法人 江戸東京野菜コンシェルジュ協会(東京都)

NPO法人江戸東京野菜コンシェルジュ協会では、平成17(2005)年の法人設立以降、様々な活動を通して、東京の伝統野菜である「江戸東京野菜(*1)」の復活・普及に取り組んでいます。

復活に関する取組としては、市場には流通しなくなったものの、地域に残っている「江戸東京野菜」の種を見つけ出し、東京都農林水産振興財団等と協力して栽培試験の実施、農家への栽培の依頼、生産した野菜のマーケティングまでを一括してサポートする活動を行っています。こうした取組により、当初15品目だった「江戸東京野菜」を探し、現在は50品目まで増やすことができました(令和元(2019)年12月現在)。

普及に関する取組としては、大きく分けて三つの取組を行っています。

子供向けには、都内の小学生を対象に、その歴史も交えながら「江戸東京野菜」を栽培する授業を行っています。「江戸東京野菜」の多くは、江戸時代に栽培されていました。毎年その野菜から取れた種を翌年まき、また収穫できるため、種まきから収穫、調理や種の採種までの一連の流れを通して「命がつながっている」ことを学ぶことができる授業となっています。例えば、足立区(あだちく)立栗原北(くりはらきた)小学校では、4年生が甘みの強い「千住(せんじゅ)ネギ」を栽培する取組を行っており、収穫したネギは子供たち自ら調理、試食を行います。また、成長したネギの先端にできる「ネギ坊主」から取った種を新4年生に渡す「種の伝達式」を行い、新4年生は伝達された種をプランターにまきます。子供たちは生命をつないでいくことの大切さや、足立区(あだちく)の農業の歴史、食の大切さを学んでいます。

一般の方向けには、「はじめての江戸東京野菜講座」として、「江戸東京野菜」にまつわる歴史やエピソードを通して、江戸時代からの食文化の変遷と、種から種へと命をつなぎ伝わってきた「江戸東京野菜」について学び、実際に野菜を食べる体験も含めた講座を行っています。

さらに、「江戸東京野菜」についての深い知識と東京の農業や食文化を学び、「江戸東京野菜」の普及と地域振興に貢献する人材育成を目的とし、「江戸東京野菜コンシェルジュ育成講座」を毎年開催しています。現在、市場関係者、料理人、教諭、食育関係者を中心に130~140名のコンシェルジュがおり、講座で得た知見を各々の仕事で生かして活動しています。

今後とも、これらの「江戸東京野菜」の復活・普及に関する取組を通して、古くから東京で受け継がれてきた食文化を次世代に伝え残していきたいと考えています。

*1 東京都内で栽培されており、種苗の大半が自家採取又は、近隣の種苗商により確保されていた江戸時代から昭和40年頃までのいわゆる在来種、又は従来の栽培法等に由来する野菜のこと

事例:鰹節類を通した日本のだし文化普及・継承の取組

全国鰹節類青年連絡協議会(東京都)

鰹節は、古くから日本の食文化に欠かせないだしの原料として利用されてきました。日本では、鰹節の原料であるカツオを縄文時代から食べており、奈良時代には、鰹節の原型とされる「煮堅魚(にがつお)」等を食べていたといわれています。現在の鰹節に近いものが作られるようになったのは江戸時代に入ってからで、だしのとり方が書物に記されるなど、広く一般に普及しました。

全国鰹節類青年連絡協議会(以下「協議会」という。)は、一般社団法人日本鰹節協会(*1)の設立理念に則り、会員同士のコミュニケーションのほか、食育等を通して業界発展に寄与する団体です。日本のだし文化の普及に向け、各地区でのイベントへの出展や、鰹節類(*2)を用いた食育活動を行っています。

特に子供たちに鰹節類の歴史やだしの魅力について伝えるため、協議会の組合員が出向き、全国の小学校や幼稚園等で実際に鰹節類からとっただしを使った食育授業を実施しています。食育授業では、鰹節に関するクイズや、鰹節削り機を使って鰹節を手削りする体験、実際にだしをとって試飲する体験を実施しており、試飲した子供たちからは、揃って「おいしい!」という声が上がります。

今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、学校での食育授業やイベントが中止になり、実際にだしを味わってもらう取組を実施できない状況になりましたが、鰹節の歴史や鰹節ができるまで等を説明したページをウェブサイト上で公開しており、広く一般の方にも鰹節類と日本の食文化の深い関わりを学んでもらえるような取組を行っています。

*1 一般社団法人日本鰹節協会は、鰹節類の生産、流通及び消費の増進及び改善により斯業の健全な育成を図り、もって国民の食生活の向上および国民経済の発展に資することを目的とする団体

*2 キハダマグロ、サバ類等を節加工した、鮪節、鯖節などの節類を含む。

事例:醤油作りの伝統を守り伝える取組

湯浅(ゆあさ)醤油有限会社(和歌山県)

和歌山県有田郡湯浅町(ありだぐんゆあさちょう)は醤油発祥の地といわれており、古くは鎌倉時代から醤油作りを行っているとされています。1800年代初頭には町内に92軒の醤油醸造所がありましたが、現在は数軒に減少しています。そのような状況の中で、湯浅(ゆあさ)醤油有限会社(以下「湯浅(ゆあさ)醤油」という。)では、地域の伝統的な食文化である醤油文化を残すために、湯浅町(ゆあさちょう)の子供たちが醤油の歴史や発祥の地という意義を学ぶ機会をつくることが大切との考えから、行政や学校に働きかけ学校で醤油作りを行うなど、伝統の継承に取り組んでいます。

湯浅(ゆあさ)醤油による学校での醤油作りの取組は、平成17(2005)年に湯浅(ゆあさ)小学校で4年生を対象に行ったのが始まりです。5月頃、醤油の歴史、材料となる大豆の説明等を行った後、地元の農家に指導してもらいながら、大豆の種を学校近くの畑に植え、秋頃には大豆を収穫し、麹(こうじ)を作って醤油を醸造しました。大豆の種を植えてから醤油ができるまで2年かかる長丁場のプロジェクトになりましたが、この取組は新聞やテレビ、雑誌等で紹介され、平成20(2008)年からは湯浅町(ゆあさちょう)の全4小学校(湯浅(ゆあさ)、山田(やまだ)、田栖川(たすかわ)、田村(たむら))で醤油作りの取組を行っています。

また、平成22(2010)年には山田(やまだ)小学校が農林水産省の「地域に根ざした食育コンクール」で全211点の応募の中から「食育優良賞・地域に根ざした食育指針協議会会長賞」を受賞しました。

この活動においては、学校と農家(大豆の生産者)、行政(和歌山県、湯浅町(ゆあさちょう)教育委員会)、企業(湯浅(ゆあさ)醤油)という4者が連携して、湯浅町(ゆあさちょう)の伝統的な食文化である醤油作りを子供たちに伝えています。湯浅町(ゆあさちょう)教育委員会が4者の窓口として連絡役を務め、和歌山県が農家とのやりとりを取りまとめています。

令和2(2020)年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、学校での醤油作りのイベントは実施できませんでしたが、オンラインで一般の方を対象とした醤油教室等を行いました。ウェブサイト上で告知して参加者を募り、事前に醤油作りキットを送付し、ウェブ会議システムを使って湯浅(ゆあさ)醤油の担当者の指導を受けながら醤油作りを体験してもらうというもので、県外から参加する人もいました。

今後とも、これらの活動を通して、湯浅町(ゆあさちょう)の醤油作りの伝統を守り、次世代に伝えていきたいと考えています。

事例:「味噌」を通した食文化の継承と食育の推進(第4回食育活動表彰 消費・安全局長賞受賞)

合資会社野田(のだ)味噌商店(愛知県)

合資会社野田(のだ)味噌商店は、愛知県豊田市(とよたし)で昭和3(1928)年の創業当初から、伝統の木桶熟成にこだわった味噌作りを行っています。平成4(1992)年に、小・中学生、大学生などの若い世代に食文化を継承し、彼らの郷土愛を醸成することを目的に、体験に基づいた食育活動として味噌蔵見学を開始しました。自社の味噌蔵見学に加え、平成22(2010)年には、豊田市(とよたし)の郷土料理である五平餅(ごへいもち)(*1)の歴史や作り方を伝承するため、地域の飲食店と連携し「とよた五平餅(ごへいもち)学会」を設立するなど、地域の郷土料理も含めた食文化の伝承に努めています。

平成23(2011)年からは、市内の小学校で大豆栽培から始める味噌作りを行い、学区内の中学校で五平餅(ごへいもち)作りをするという、小・中学校連携事業を続けています。味噌の原料である大豆の生産から体験することで、環境と調和した生産活動の重要性や、食料の生産から消費等に至る食の循環への理解が深まっていると感じています。

また、若い世代を中心に手作りの良さを伝えていきたいという思いから、親子や一般の方でも手軽に仕込みから熟成まで味噌作りを体験できる、味噌作り体験事業「みその学校」を平成29(2017)年から全国で開催しています。味噌を題材に伝統的な食文化の伝承、国産食材を用いる重要性、食材を生産する地域農業に対する理解や食に関する感謝の念を深める取組を実施しています。

味噌蔵見学を始めた当初から、見学の最後に鰹節でだしをとった味噌汁を提供する「一杯の味噌汁運動」を行っています。この活動により、味噌汁を通して、朝食をとる習慣や、朝から心のゆとりを育んでもらうことを目指しています。また、簡便化志向も考慮し、愛知県産大豆を原料とした豆味噌や鰹節や昆布のだしを使用したインスタント味噌汁を開発し、味噌蔵見学者へ配布する活動等を行っています。

令和2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応として、手持ちカメラを使って、話をしながら味噌蔵をまわるオンラインでの味噌蔵見学や、体験者の自宅に味噌仕込みセットを送付し、テレビ電話等で指導をしながら味噌を仕込むオンラインでの味噌作り体験の取組を行いました。

今後も、日本の伝統食品である「味噌」や郷土料理の普及活動を行い、伝統的な食文化を守ることの意義を若い世代へつないでいきたいと考えています。

*1 うるち米をつぶし、餅のような状態にしたものを平たくして串にさし、味噌タレをつけて焼いた郷土料理

(農林水産省:うちの郷土料理「五平餅(ごへいもち)」 https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/goheimochi_aichi.html(外部リンク))

事例:日本の食文化における「箸置き」の意義を伝える取組

佐賀県陶磁器(とうじき)商業協同組合(佐賀県)

佐賀県陶磁器(とうじき)商業協同組合では、価格が安く、手軽に購入してもらえる箸置きを通してテーブルウエアに関心を持ってもらい、そこから食卓や食事全体に関心を広げてもらうことを狙いとして、令和元(2019)年から「肥前(ひぜん)・有田(ありた)箸置きプロジェクト」を始めました。

「肥前(ひぜん)・有田(ありた)箸置きプロジェクト」では、同プロジェクトのInstagram公式アカウントで、人気の箸置きや組合員おすすめの箸置きを紹介しているほか、専門家による箸置きを使った学校給食での特別授業等を行っています。

具体的には、有田町(ありたちょう)立有田(ありた)小学校で4年生を対象に、令和元(2019)年11月8日に「学校給食で箸置きを使おう」という特別授業を実施しました。NPO法人食空間コーディネート協会の講師が箸と箸置きの歴史、箸置きの役割や利点(箸先が食卓に触れないため衛生的で、箸置きの形や絵柄によって食事の雰囲気を変えるなど楽しさを演出できること)等を説明しました。

また、子供たちが給食を食べる際に箸置きを使うことで箸置きに興味を持ってもらいたいという思いから、同小学校の給食用に箸置きとスプーンレスト(スプーン置き)100個を寄贈し、令和元(2019)年11月21日には、同小学校の10、11月生まれの児童と保護者を対象に寄贈した箸置きとスプーンレストを使った誕生日給食会を実施しました。いずれは、箸置きを使った給食を有田町(ありたちょう)の小中学校に広げていきたいと考えています。

令和2(2020)年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策のため学校関連の行事は中止しましたが、8月に有田町(ありたちょう)の陶芸体験工房「ろくろ座」で、小学校4年生から6年生までを対象に箸置きを作ってもらう全3回の「夏休み子ども陶芸教室」(有田町(ありたちょう)公民館・有田町(ありたちょう)教育委員会主催)に協力しました。この教室では、箸置きの型押しから、焼成(しょうせい)、上絵(うわえ)付けなどを行い、オリジナルの箸置きを作ります。

第3回では、有田町(ありたちょう)食生活改善推進協議会の担当者から、配膳の正しい配置や箸置きの意義、和食の特長、旬の野菜、箸の持ち方などの日本の伝統的な食文化について子供たちに説明した後、大豆や小豆を箸でつまんで別の皿に移していく「豆移しゲーム」を楽しみました。アンケートには、「箸置きの成型が難しかった。」、「色がどう出るか不安だった。」、「オリジナルの焼きものが作れて嬉しい。」などの言葉が並んでいました。

次世代を担う子供たちには、箸置きを日常的に使うことが当たり前と思ってもらえるよう、有田町(ありたちょう)での活動を継続していきたいです。

事例:日本食パターンと死亡リスクとの関連

国立研究開発法人国立がん研究センター(東京都)

国立研究開発法人国立がん研究センターでは、様々な生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。

平成7(1995)年と平成10(1998)年に、岩手県二戸(にのへ)、秋田県横手(よこて)、長野県佐久(さく)、沖縄県中部(ちゅうぶ)、東京都葛飾区(かつしかく)、茨城県水戸(みと)、新潟県長岡(ながおか)、高知県中央東(ちゅうおうひがし)、長崎県上五島(かみごとう)、沖縄県宮古(みやこ)、大阪府吹田(すいた)の11保健所(呼称は令和元(2019)年現在)管内在住の45~74歳のうち、食事調査アンケートに回答した男女約9万人を平成28(2016)年まで追跡した調査結果に基づいて、日本食パターンと死亡リスクとの関連を明らかにしました(*1)。

*1 国立研究開発法人国立がん研究センターによる「多目的コホート研究」ウェブサイト(日本食パターンと死亡リスクとの関連):https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/8499.html(外部リンク)

【日本食パターンとは】

食事調査アンケートの結果から、本研究で定義した「日本食パターン」は、先行研究で用いられていた8項目(ご飯、みそ汁、海草、漬物、緑黄色野菜、魚介類、緑茶、牛肉・豚肉)の摂取量を点数化する日本食インデックス(JDI8; 8-item Japanese Diet Index)を使用しました。日本食パターンスコアは、JDI8の7つの項目(ご飯、みそ汁、海草、漬物、緑黄色野菜、魚介類、緑茶)では、男女別に、摂取量が中央値より多い場合に各1点、牛肉・豚肉では、摂取量が中央値より少ない場合に1点として、合計0~8点で算出しました。この日本食パターンのスコアを4つのグループに分類し、その後約18.9年の追跡期間中に確認された死亡(全死亡、がん死亡、循環器疾患死亡、心疾患死亡、脳血管疾患死亡)との関連を調べました。

【研究結果】

日本食パターンのスコアが高いグループでは、低いグループに比べて、全死亡のリスクが14%、循環器疾患死亡のリスクが11%、心疾患死亡のリスクが11%低かったことが分かりました(図表1)。

また、JDI8の8項目の食品において、それぞれの食品の摂取量を多い・少ないの二つのグループに分け、「少ない」に比べて「多い」グループの死亡リスクを調べました。その結果、摂取量が多いグループで、海草では6%、漬物では5%、緑黄色野菜では6%、魚介類では3%、緑茶では11%死亡リスクが統計学的に有意に低下することが分かりました(図表2)。

【この研究から見えてきたこと】

今回の研究では、日本食パターンにより全死亡・循環器疾患死亡・心疾患死亡のリスクが低かったことが示されました。理由として、日本食パターンのスコアが高いグループでは、海草や漬物、緑黄色野菜、魚介類、緑茶に含まれる健康に有益な栄養素(食物繊維や抗酸化物質、カロテノイドやエイコサペンタエン酸など)の摂取量が多かったことが考えられます。さらに、各食品の死亡リスクの低下への影響は小さいですが、食品単体ではなく、日本食パターンとして評価することにより、各食品に含まれる様々な栄養素の作用により、死亡リスクが低下した可能性が考えられます。

一方で、日本食パターンは、地中海食パターンなどの他の食事パターンと比較して食事に含まれる食塩が多いという懸念があります。本研究においても、日本食パターンのスコアが高いグループほど食塩摂取量が多いという結果でしたが、同様にカリウムの摂取量も多く、食塩とカリウムの摂取量の比は全てのグループでほぼ同じ値でした。通常、食塩摂取量が多いと、血圧をあげることで循環器疾患のリスクとなりますが、カリウムには、食塩のナトリウムを体外に排泄し血圧の上昇を抑えるという働きがあります。今回の研究では、日本食パターンのスコアが高いグループでは、食塩摂取量が多かった一方で、同様にカリウム摂取量も多かったことが影響している可能性が考えられます。

本研究では、日本食パターンとがん死亡との関連は見られませんでした。理由として、がんの部位によって食品や栄養素との関連が異なるので、がん死亡としては関連が見られなかったことなどが考えられました。そのため、今後も日本食と特定のがんとの関連を検討する研究が必要です。本研究の限界として、1回の食事調査アンケートによる評価となるため、食習慣の変化を考慮できていないことが挙げられます。

コラム:今こそ「日本型食生活」の実践を

日本が世界有数の長寿国となった背景には、日本人の食生活が影響していると考えられています。ごはん(主食)を中心に、魚、肉、牛乳・乳製品、野菜、海藻、豆類、果物、お茶など多様な副食(主菜・副菜)等を組み合わせ、栄養バランスに優れた「日本型食生活」はその代表的なパターンといえます。

昭和55(1980)年10月の農政審議会の答申「80年代の農政の基本方向」において、「日本型食生活」という我が国独自の食生活パターンの形成とその定着が打ち出されました。すなわち、<1>米、野菜、魚、大豆を中心とした伝統的な食生活のパターンに肉類、牛乳・乳製品、鶏卵、油脂、果実が加わって、極めて多様な食生活が形成されている、<2>欧米諸国に比べ1人1日あたりの供給熱量の水準が低くその中に占めるでん粉質比率が高い等、栄養バランスがとれている、<3>動物性たんぱく質と植物性たんぱく質の摂取量が相半ばし、かつ、動物性たんぱく質に占める水産物の割合が高い等、独自のパターンを形成しつつあるとし、米等我が国の風土に適した食料を中心にした「日本型食生活」の良さを再評価し、定着させる努力が必要であるとされました。

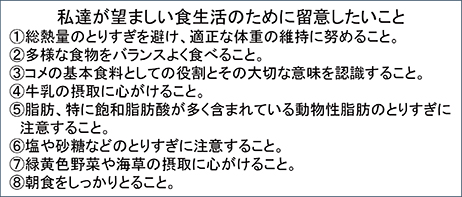

農林水産省では、有識者による懇談会を立ち上げ、「日本型食生活」の在り方を検討し、昭和58(1983)年3月にその成果が提言「私達の望ましい食生活-日本型食生活のあり方を求めて」として取りまとめられました。この提言において、私たちにとっての望ましい食生活には、少なくとも、<1>栄養的にみて、<2>安全性からみて、<3>国土・資源の有効利用からみて、<4>食の文化からみて望ましいものであるという4つの条件が必要であるとし、望ましい食生活のために留意したいこととして、具体的に8項目が挙げられました。

![健康的で楽しい食卓づくりへの提案[7つの提案]](/j/syokuiku/wpaper/r2/r2_h/book/part1/chap2/img/r2_p051.jpg)

さらに、平成2(1990)年11月には、日本型食生活新指針検討委員会において、1990年代に予想される食をめぐる経済・社会的な環境変化に柔軟に対応しつつ、風土に根ざした健康的で豊かな「日本型食生活」を今後も維持していくことを狙いとした報告書「新たな食文化の形成に向けて-’90年代の食卓への提案-」が取りまとめられました。望ましい食生活を実現していくためには、日本固有の食文化の優れた点を継承し、食環境の変化に柔軟に対応しつつ、新しい食文化を形成する力を養っていくことが求められており、<1>私達一人一人が自らの食生活と健康に責任を持つ必要があること、<2>家族や仲間が協力し合い、豊かで楽しい食卓づくりを心がけること、<3>これらの私達の食卓は、「何を」「どれだけ」食べるかだけでなく、「どのように」(どのような行動を通じ、どのように意識して)食べるかを考える段階にきていることの3つの視点が必要とされ、具体的に7つの提案が示されました。

「日本型食生活」が提唱された当時、栄養的に見て、日本人の食生活は、かなり良好な水準とバランスを保っていました。これは、「米、野菜、魚、大豆を中心とした伝統的な食事パターン」に、肉類、牛乳・乳製品、鶏卵、油脂、果実等が豊富に加わって形成されたものでした。また、脳卒中による死亡者が昭和40年代に比べ減少し、平均寿命が著しく延びるなど、健康水準はめざましい向上をとげていました。40年後の現在、当時と比べ、米や魚の摂取量が減少するといった状況にあります。また、当時に比べ、悪性新生物(がん)などの生活習慣病による死亡者が増加し、国民医療費(医科診療医療費)の約3割、死亡者数の約5割が生活習慣病によるものであるといった健康面の課題もあります。

一方、世界的に見ると、食料・農林水産業において、その活動に起因する環境負荷軽減が次世代に向けて克服すべき喫緊の課題となっており、人間の健康だけでなく、人間の健康と地球の健康(豊かな地球環境の維持)の双方を維持する食生活のパターンを実現することの重要性が指摘され始めています。「米、野菜、魚、大豆を中心とした伝統的な食事パターン」をベースとし、栄養バランスに優れた食生活である「日本型食生活」はそれに合致するものといえます。実際、環境負荷の指標を用いた研究では、「日本型食生活」が実践されていた40~50年前の食事は、食料の生産や輸送によって生じる二酸化炭素排出量が少なく、さらに、「食の窒素フットプリント(*1)」が低かったという報告(*2)もあります。

風土に根ざし、栄養バランスに優れた「日本型食生活」は、人間と地球双方の健康を維持するために必要な、古くて新しい食生活パターンといえるでしょう。今こそ、「日本型食生活」の良さを再評価すべき時機であり、その実践を推進すべきといえます。農林水産省では、「日本型食生活」の実践等を促進するため、地域の実情に応じた食育活動に対する支援を行ったり、ウェブサイト等を通した情報発信を行ったりしています。

(参考資料)

○提言 私達の望ましい食生活-日本型食生活のあり方を求めて-(財団法人食料・農業政策研究センター編)、財団法人農林統計協会(1983)

○日本の食生活・食卓と風土を結ぶ 食生活振興研究会報告、社団法人全国食糧振興会(1984)

○新たな食文化の形成に向けて-’90年代の食卓への提案-(日本型食生活新指針検討委員会)、社団法人全国食糧振興会(1993)

*1 食料の消費など、食事に関わる様々な人間活動により、どのくらいの窒素が使われ、環境に負荷を与えたかを知ることができる指標

*2 四宮陽子、宮脇長人:日本の食料消費傾向と二酸化炭素排出量との関係、日本食品科学工学会誌、56(5)、271-279(2009)

江口定夫、平野七恵:日本の消費者の食生活改善による反応性窒素排出削減ポテンシャルと国連SDGsシナリオに沿った将来予測、日本土壌肥料学雑誌、90(1)、32-46(2019)

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125

FAX番号:03-6744-1974